Lembro-me que, quando estudando baixo, meu primeiro instrumento, fui introduzido aos modos gregos sem entender bem do que se tratava ou pra que serviam: já não estava sabendo utilizar propriamente as escalas maior, menor e suas variações e me aparecem mais escalas! Não ajudava o fato de que em qualquer lugar encontramos livros, métodos, cursos e outros materiais sobre tonalismo, seus usos, suas nuances e exterioridades, enquanto que, sobre modalismo, geralmente encontramos uma lista dos modos da escala diatônica com o título: “SAIBA TUDO SOBRE OS MODOS GREGOS!”. É claro que há muito Rock, Jazz, MPB e Pop que utiliza escalas e práticas modais ou pelo menos hibridismos modais-tonais. Mas uma teoria modal é difícil de encontrar ou um guia de como pensar e usar os modos – para além de “eis essas notas” – me fez falta. Anatol Vieru (1985) descreve a situação:

Na confrontação entre tonalismo e antitonalismo, os modos aparecem como um “terceiro mundo”; a comparação com o mundo político contemporâneo pode ser um tanto superficial, mas certas semelhanças são impressionantes. Enquanto o tonalismo está cristalizado em regras claras, e o atonalismo também cristalizou-se na teoria permutacional do serialismo, o modal parece um mundo difuso, retrógrado, não evoluído. Para muitas pessoas, os modos são cor, e não essência; emoção, e não pensamento musical construtivo.

É como se, no tonalismo e no serialismo, fossem oferecidos materiais – escalas, acordes, séries, complementaridades etc – e uma lógica, uma gramaticalidade – direcional no caso tonal e idiossincrática no caso do serialismo – que informa o uso do material, enquanto no modalismo só fosse dado o material: tome esta coleção de notas, eis o modalismo. A teoria pós-tonal de conjuntos e o atonalismo livre, parece-me, sofrem de um mal parecido: tome uma lista imensa de materiais e faça música. É claro que isso pode ser libertador: materiais sem história, que podem ser usados como nos der na telha, mas, pelo menos no caso do modalismo, isso não é verdadeiro. O modalismo é, necessariamente, localizado: o modo dórico, por exemplo, não é o mesmo no canto gregoriano, em O Pedido de Elomar e em So What de Miles Davis. As notas podem ser as mesmas, mas há lógicas diferentes, que são referências extra musicais localizadas.

Neste texto, não me proponho a resolver esse problema, mas discutir algumas noções e práticas modais a partir da coleção diatônica e de algumas classes de conjunto de sete notas que compartilham com ela uma característica que me interessa. Como discutirei em breve, é impossível construir uma teoria modal total, algo que daria conta das lógicas localizadas. Em vez disso, quero analisar os materiais, suas possibilidades e características de modo que o leitor possa localizá-las em suas próprias referências.

Este texto pressupõe alguma familiaridade com teoria pós-tonal de conjuntos e com nomeação de escalas. Creio que o texto Que acorde é esse? forneça informação suficiente.

Modos e Modalismos

Antes de discutir modos específicos, quero diferenciar uma classe de conjunto, uma escala e um modo. Segundo Vincent Persichetti:

Um tom central ao qual os outros sons se relacionam pode estabelecer a tonalidade, e a maneira como esses sons são organizados em torno do tom central produz a modalidade. Muitos padrões de escala foram usados por compositores do século XX, mas sete se destacam dos demais devido à sua ordem de tons e semitons. Cada um possui um caráter especial, e qualquer tom pode ser usado como tônica. (Persichetti, 1961, p. 31)

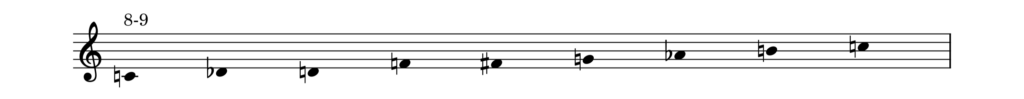

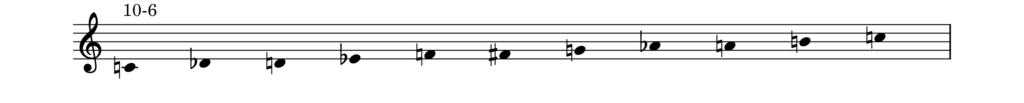

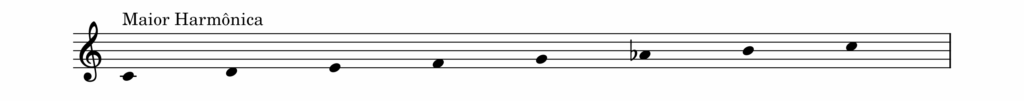

O “padrão de escala” a que ele se refere é a coleção diatônica ou 7-35 (0 1 3 5 6 8 10). A classe de conjunto 7-35 é uma entidade abstrata, uma estrutura intervalar não instanciada em notas específicas. As realizações dela com classes de notas específicas são conjuntos de classes de notas, por exemplo, 7-35 T11 – isso é transposta a 11 semitons – contém as notas 11 0 2 4 5 7 9 (ou B C D E F G A), que geralmente concebemos como C D E F G A B ou a coleção diatônica natural – ou seja, sem acidentes. Geralmente chamamos essa instância específica de 7-35 de Escala de Dó Maior e 7-35 em geral de escala diatônica. Um modo específico desta escala depende da definição de uma nota central em relação a qual as outras serão organizadas, segundo a definição de Persichetti. Se a nota central for, por exemplo C, falamos em C maior (no caso tonal) ou C jônio (no caso modal); se for D falamos em D dórico. Por central, não queremos dizer centralidade geométrica, mas musical, ou seja: D é a nota em relação à qual as outras são ouvidas. Isso geralmente pode ser atingido ou pela repetição da nota no início e no fim das frases, pela presença dela em um baixo pedal, pela repetição dela ao longo da música etc.

Deste modo, uma classe de conjunto ou escala – no sentido de escala diatônica – é uma coleção intervalar não instanciada, que instancia-se em uma transposição específica, formando um conjunto de classes de notas. Ao definirmos uma tônica, temos um modo.

Costas Tsougras oferece, a partir de Mantle Hood, uma definição mais abrarngente e que, na minha visão, define mais um modalismo específico do que o que chamamos de modo:

Segundo Mantle Hood (1971: 324), o conceito de modo abrange quatro características que representam o espectro completo entre a escala generalizada e a melodia particularizada: “As características básicas do modo parecem incluir: 1) uma escala com lacunas, 2) uma hierarquia de alturas principais, 3) o uso de notas ornamentais e 4) associação extramusical.” Assim, um modo é uma entidade complexa que inclui, além das classes de alturas de uma escala, uma hierarquia de alturas, fórmulas de cadência típicas, figurações melódicas e referências semânticas. Essas ideias contradizem o conceito de modalidade adotado na música do século XX, segundo o qual os modos são apenas tipos de escala e a eventual adoção de melodias folclóricas é apenas um elemento de caráter étnico. Ambos os conceitos podem coexistir durante a audição de uma obra modal, dependendo da natureza e das origens da obra. O conceito de modo do século XX talvez tenha se originado no uso de material da música folclórica, mas de modo algum se limita a ele. (TSOUGRAS, 2009)

Um modo, neste sentido, é semelhante a um Raag: não só uma coleção de notas hierarquizadas em torno de uma tônica, mas um uso que inclui fórmulas cadenciais, ornamentos e sentidos – que, insisto, são localizados. É por se referir a um uso específico de uma coleção hierarquizada de notas que prefiro reservar a esta definição o termo modalismo: uma prática. Se pode portanto falar, como Ermelinda Paz, de um modalismo na música popular brasileira ou, como, Ron Miller, de um modalismo no Jazz, mas não de O modalismo. De qualquer modo, podemos construir um modo instanciando uma classe de conjuntos e determinado uma tônica, mas para construir um modalismo, precisamos de práticas específicas e significações extramusicais – essa tarefa deixo ao leitor.

Sem cohemitonia

Neste texto vou focar em coleções de sete notas. Em The modal method of music, R. G. Bedwell aponta que:

Existem exatamente 66 escalas de sete notas, contendo no total 462 modos, e ainda assim as escalas em uso comum se resumem a poucas; apenas a escala maior, a menor harmônica, a menor melódica — e nem todos os seus modos — além de uma escala diminuta ou aumentada aqui e ali.

(Bedwell, p. 8)

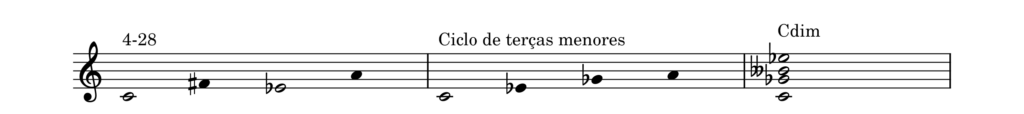

As 66 escalas de sete notas às quais Bedwell se refere são as classes de conjuntos de sete notas (e suas inversões, quando existentes). Ainda que todas possam ser interessantes em determinado contexto, vou limitar-me às escalas que, como a escala diatônica, não possuem cohemitonias, ou seja, não possuem semitons adjacentes, por exemplo C C# e D (3-1 T0). A ausência de cohemitonias cria escalas mais espaçadas, mais bem distribuídas dentro de uma oitava, reduz o atrito cromático e a ambiguidade modal. Isso não preclui o uso do tricorde cromático como ornamentação ou nota de passagem sobre o modo, mas, estruturalmente, evita ambiguidades e enfraquecimento melódico.

Das classes de cardinalidade 7, somente 4 não possuem cohemitonias: 7-31, 7-32, 7-34 e 7-35. As coleções 7-31 e 7-32 são inversíveis e portanto temos 6 escalas sem cohemitonia para discutir.

A classe 7-35 não é inversível e inclui a escala diatônica e os modos gregos. A classe 7-34 também não é inversível e inclui a escala menor melódica e seus modos. A classe 7-32 é inversível: 7-32A incluir a escala menor harmônica e seus modos e 7-32B inclui a escala maior harmônica e seus modos. Prefiro referir-me à 7-32A como escala maior aumentada e seus modos por entender que este é o modo primário, ainda que menos usual, uma vez que é o modo com menos alterações (#5) em relação à escala maior diatônica enquanto a menor harmônica envolve duas alterações (b3 b6). A classe 7-32 é inversível, de modo que 7-32A inclui a família da escala menor harmônica com quinta aumentada e seus modos e 7-32B a família da escala menor harmônica com quinta diminuta.

No resto da parte I deste texto, discutirei a coleção diatônica a fim de estabelecer algumas noções e práticas modais para serem discutidas nas outras escalas.

A coleção diatônica e os modos gregos

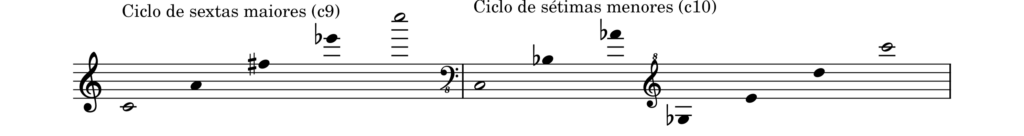

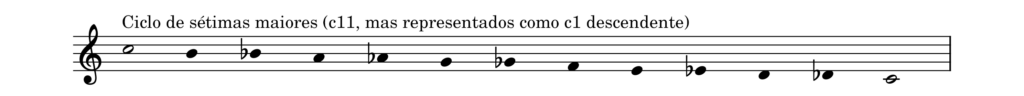

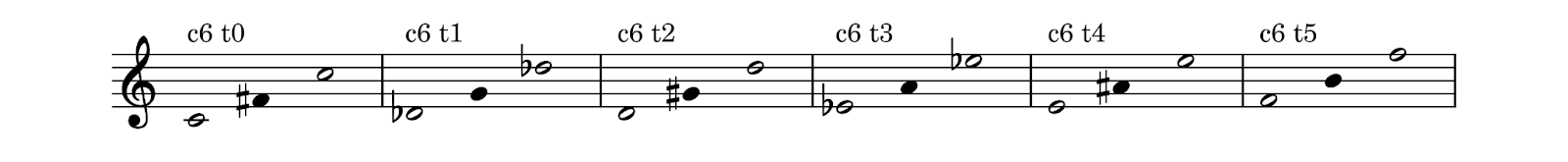

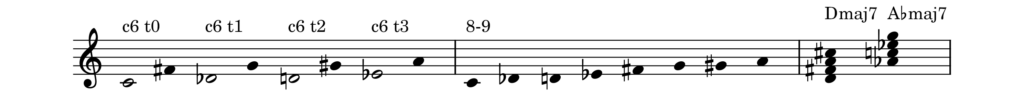

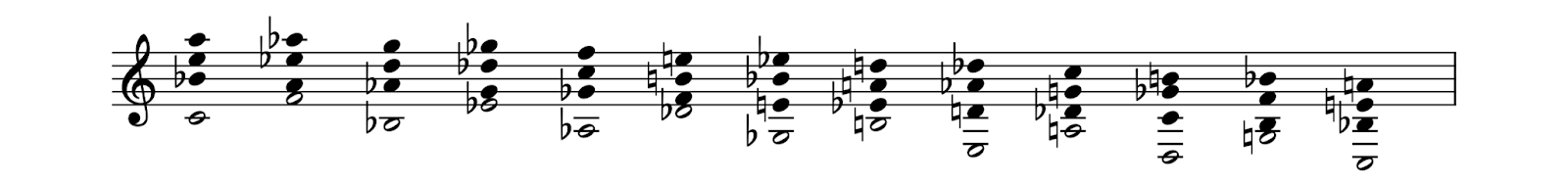

A coleção diatônica é a coleção que dá origem aos modos gregos e as tradicionais escalas maior e menor natural. Por convenção, dizemos que o jônio ou modo maior – aquele que começa em C na diatônica natural – é o primeiro modo e utilizamos a sua estrutura intervalar como referência para a definição dos outros modos e escalas. O modo mixolídio, por exemplo, é idêntico ao jônio exceto pela sétima menor (b7) em lugar da sétima “natural” do jônio (7); o modo eólio diferencia-se por conter b3, b6 e b7. Utilizando a mesma escala, 7-35 T11 (11 0 2 4 5 7 9), produzimos os outros modos, mas começando em notas diferentes.

| Modo | Intervalos em relação à tônica | |

| Jônio | C D E F G A B C | 2 3 4 5 6 7 |

| Dórico | D E F G A B C D | 2 b3 4 5 6 b7 |

| Frígio | E F G A B C D E | b2 b3 4 5 b6 b7 |

| Lídio | F G A B C D E F | 2 3 #4 5 7 |

| Mixolídio | G A B C D E F G | 2 3 4 5 6 b7 |

| Eólio | A B C D E F G A | 2 b3 4 5 b6 b7 |

| Lócrio | B C D E F G A B | b2 b3 4 b5 b6 b7 |

Modos diferentes contendo as mesmas classes de nota, como acima, são modos relativos. Mas podemos construir os modos todos sobre a mesma tônica e neste caso teremos os modos paralelos.

| Modo | Intervalos em relação à tônica | |

| Jônio | C D E F G A B C | 2 3 4 5 6 7 |

| Dórico | C D Eb F G A Bb C | 2 b3 4 5 6 b7 |

| Frígio | C Db Eb F G Ab Bb C | b2 b3 4 5 b6 b7 |

| Lídio | C D E F# G A B C | 2 3 #4 5 7 |

| Mixolídio | C D E F G A Bb C | 2 3 4 5 6 b7 |

| Eólio | C D Eb F G Ab Bb C | 2 b3 4 5 b6 b7 |

| Lócrio | C Db Eb F Gb Ab Bb C | b2 b3 4 b5 b6 b7 |

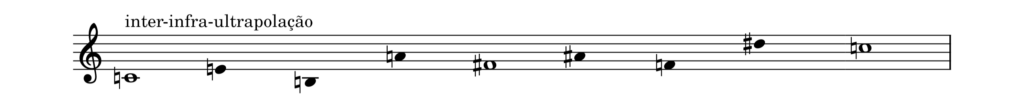

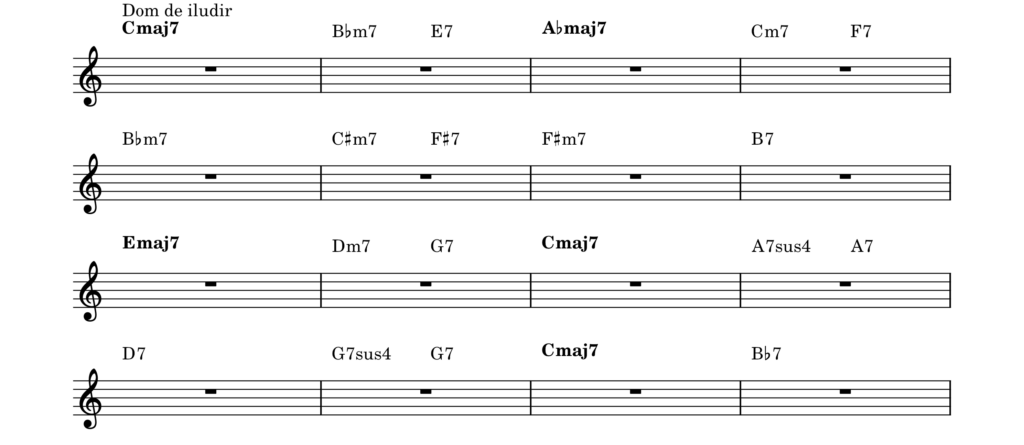

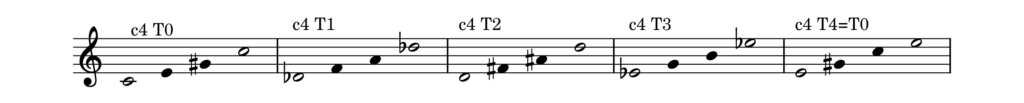

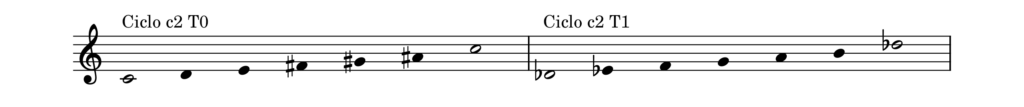

A modulação entre dois modos relativos se faz alterando a nota central dentro de uma coleção dada, por exemplo, entre C jônio e D dórico, altera-se C para D como nota central. A modulação entre dois modos paralelos se faz mantendo nota central e alterando-se a estrutura intervalar em relação a ela. Entre C jônio e D dórico, muda-se de 3 e 7 (E B) para b3 e b7 (Eb Bb). Por fim a modulação por transposição ocorre quando movemos a tônica e junto com ela a estrutura, por exemplo de C frígio para A frígio.

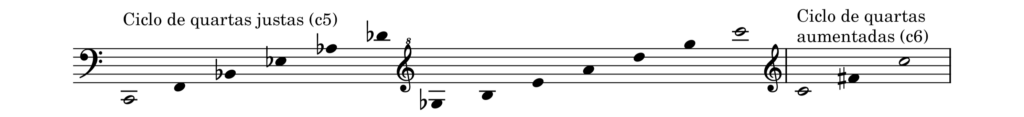

Um tipo particular de modulação paralela nos interessa: àquela em que a alteração na estrutura intervalar altera somente uma nota por um semitom. Por exemplo, entre C jônio e C mixolídio a sétima desce um semitom e entre C jônio e C lídio somente o quarto grau sobre um semitom.

| C lídio | C D E F# G A B |

| C jônio | C D E F G A B |

| C mixolídio | C D E F G A Bb |

É possível conceber a distância entre quaisquer dois modos da escala diatônica como uma série de alterações deste tipo, que também descreve uma progressão de brilhância dos modos. Descendo a lista, estamos descendo também um semitom sobre um dos graus; subindo a lista estamos subindo um semitom.

| Modo | ||||

| C lídio | C D E F# G A B | 2 3 #4 5 7 | Mais brilhante | G jônio |

| C jônio | C D E F G A B | 2 3 4 5 6 7 | C jônio | |

| C mixolídio | C D E F G A Bb | 2 3 4 5 6 b7 | F jônio | |

| C dórico | C D Eb F G A Bb | 2 b3 4 5 6 b7 | Bb jônio | |

| C eólio | C D Eb F G Ab Bb | 2 b3 4 5 b6 b7 | Eb jônio | |

| C frígio | C Db Eb F G Ab Bb | b2 b3 4 5 b6 b7 | Ab jônio | |

| C lócrio | C Db Eb F Gb Ab Bb | b2 b3 4 b5 b6 b7 | Mais escuro | Db jônio |

Outras modulações

Observe que é sempre o sétimo grau do jônio relativo que é alterado ao descer (Bb do C jônio, F# de G jônio) e quarto grau do jônio relativo ao subir (Eb de Bb jônio, Gb de Db jônio). A modulação paralela ordenada desta forma segue a transposição, pelo ciclo de quintas, da coleção de referência. Nos extremos – isso é C lídio e C lócrio – a única alteração que reconduz à coleção diatônica resulta em uma transposição e modulação paralela: C lídio vira C# lócrio e C lócrio vira Cb lídio (enarmônico a B lídio). Observe que, apesar da modulação peculiar, a coleção ainda é transposta uma pelo ciclo de quintas quando observamos do ponto de vista do jônio relativo.

| C# lócrio | C# D E F# G A B | b2 b3 4 b5 b6 b7 | D jônio |

| C lídio | C D E F# G A B | 2 3 #4 5 6 7 | G jônio |

| C lócrio | C Db Eb F Gb Ab Bb | b2 b3 4 b5 b6 b7 | Db jônio |

| Cb lídio | Cb Db Eb F Gb Ab Bb | 2 3 #4 5 6 7 | Gb jônio |

| B lídio | B C# D# E# F# G# A# | 2 3 #4 5 6 7 | F# jônio |

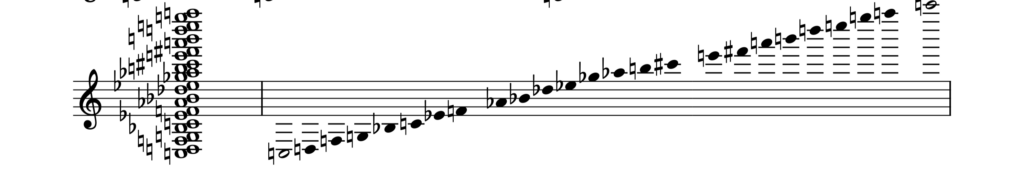

Podemos estender a lógica de modular sobre o sétimo grau do jônio relativo para os outros graus, algo que Bedwell explora em detalhes no livro Modal Method of Music. Na tabela abaixo, cada grau é aumentado e diminuido para gerar outra escala. Na linha do meio, a escala natural (C jônio) é apresentada. Na linha acima de, por exemplo C, o conjunto de classes de notas resultante de subir o C um semitom para C# é apresentado. Na linha abaixo, o mesmo, mas em descendo C para B. Observe que, em alguns casos, como no supracitado, a escala resultante possui somente seis notas (C vira B que já existe em C jônio).

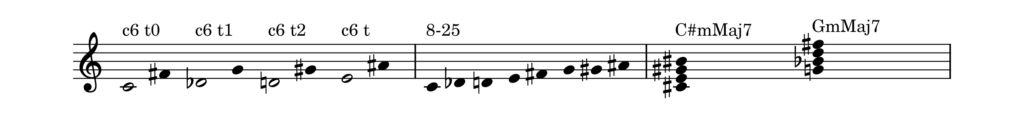

| +1 | 7-34 T1 | 7-30 T3 | 6-33 I5 | 7-35 T6 | 7-32 T8 | 7-29 T10 | 6-32 T0 |

| Escala maior | C | D | E | F | G | A | B |

| -1 | 6-33 T2 | 7-30 I4 | 7-34 T11 | 6-32 T7 | 7-29 I9 | 7-32 I11 | 7-35 T4 |

Algumas das classes geradas serão imediatamente úteis para nós: 7-32A e B e 7-34 encaixam-se no pré-requisito de não terem cohemitonias. 7-29 e 7-30, por sua vez, possuem cohemitonias e serão desconsideradas (exceto como conjuntos de passagens em modulações maiores). As resultantes de cardinalidade 6 (6-33A e B) também serão desconsideradas. No momento interessa-nos a possibilidade de descrever 7-32A e B e 7-34 como alterações da escala diatônica:

- 7-32A é a família da escala maior aumentada ou Jônio #5 (2 3 #5 6 7). Nesta família, costumamos usar como referência a escala menor melódica, mas ela é descrita com mais alterações – ou como Jônio b3 b6.

- 7-32B é a família da escala maior harmônica ou Jônio b6 (2 3 5 b6 7).

- 7-34 é a família da menor melódica. Se a descrevermos a partir do Jônio de origem (que teve seu primeiro grau aumentado) teríamos ou um Jônio #1 – o que é absurdo – ou a escala alterada Jônio b2 b3 b4 b5 b6 e b7, o que também é absurdo. Outra opção é descrevê-la como Jônio b3 – já que reduzimos o E para Eb resultando em 7-34 T11 ou simplesmente chamá-la de menor melódica ou Dórico ♮7 – Dórico com a sétima “desbemolizada”.

Ainda que as desconsideremos neste texto, as outras classes resultantes de sete notas são interessantes e vale mencionar um pouco mais sobre sua estrutura e nomenclatura.

- 7-29A gera a família do Jônio #6 que inclui o Dórico aumentado (2 b3 4 #5 6 b7)

- 7-29B gera a família do Jônio b5 que inclui o Superlídio aumentado (#2 #3 #4 #5 #6 7), que é a operação contrária àquela que gera a escala alterada (diminuir todos os graus ou subir a tônica, naquele e o contrário neste).

- 7-30A gera a família do Jônio #2 que inclui o Mixolídio aumentado (2 3 4 #5 6 b7) e a escala harmônica dupla (b2 b3 4 5 b6 7).

- 7-30B gera a família do Jônio b2 que inclui o lídio harmônico maior (2 3 #4 5 b6 7)

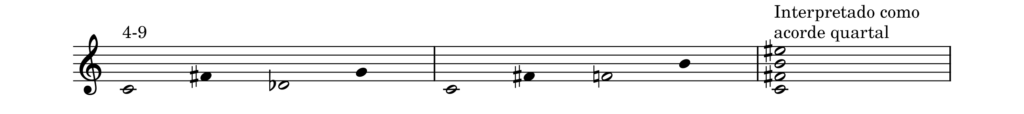

A construção a partir de tetracordes

Outra noção importante sobre a estrutura dos modos é a sua geração a partir de pares de tetracordes. Tetracordes, neste contexto, são conjuntos de 4 notas limitados ao intervalo de uma quarta aumentada. Por exemplo, C jônio pode ser divido em dois tetracordes C D E F / G A B C. Observe que para que o método de tetracordes dê certo é preciso que a primeira e a última classe de notas sejam a mesma, neste caso C e o número total de classes de notas seja 7. Isso implica que entre um e outro tetracorde haverá um intervalo – geralmente de 1 ou 2 semitons.

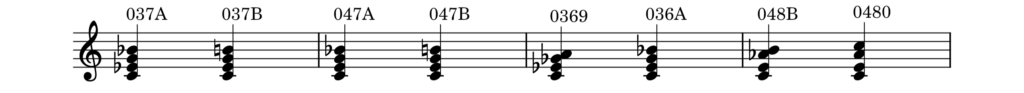

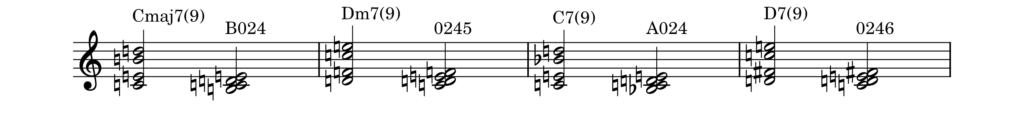

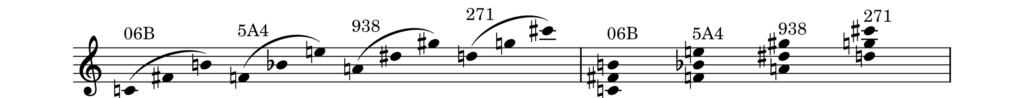

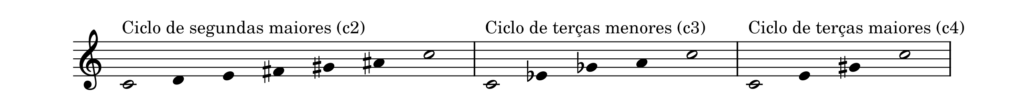

Ron Miller (1996) descreve 4 tetracordes diatônicos e 4 tetracordes cromáticos. Os tetracordes diatônicos são gerados pelas quatro primeiras notas dos modos e recebem os nomes lídio ou 4-21 (0246), jônio ou 4-11B (0245), dórico ou 4-10 (0235) e frígio ou 4-11A (0135).

Os modos diatônicos são gerados como combinações destes tetracordes em combinações específicas:

| Modo | Tetracorde | Conteúdo |

| Lídio | Lídio + Jônio | C D E F# | G A B C |

| Jônio | Jônio + Jônio | C D E F | G A B C |

| Mixolídio | Jônio + Dórico | C D E F | G A Bb C |

| Dórico | Dórico + Dórico | C D Eb F | G A Bb C |

| Eólio | Dórico + Frígio | C D Eb F | G Ab Bb C |

| Frígio | Frígio + Frígio | C Db Eb F | G Ab Bb C |

| Lócrio | Frígio + Lídio | C Db Eb F | Gb Ab Bb C |

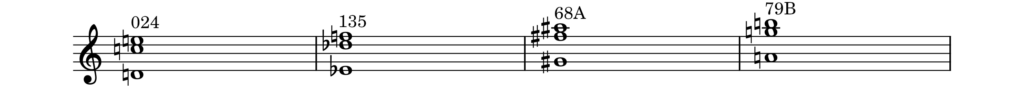

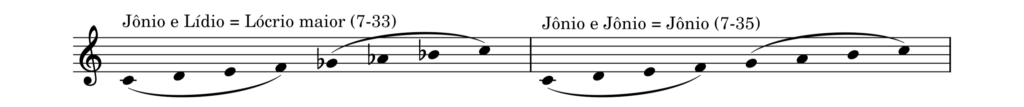

Um mínimo de atenção revela que as sete combinações usadas não esgotam nem as combinações possíveis entre os tetracordes diatônicos – e evidentemente já excluímos da conta os tetracordes cromáticos de Miller. Se considerarmos somente o critério de ter cardinalidade 4 e o intervalo total ser limitado a uma quarta aumentada, entretanto, há 20 tetracordes que podem ser combinados para gerar escalas – o que é um exercício para outro momento. Considerando somente os tetracordes diatônicos, podemos gerar as 16 escalas listadas abaixo. Observe que a coluna à esquerda lista o primeiro tetracorde e a linha superior o segundo.

| Lídio | Jônio | Dórico | Frígio | |

| Lídio | Tons inteiros | Lídio | Lídio b7 | Lídio b6 b7 |

| Jônio | Lócrio maior | Jônio | Mixolídio | Mixolídio b6 |

| Dórico | Lócrio ♮2 | Menor Melódica | Dórico | Eólio |

| Frígio | Lócrio | Frígio ♮6 ♮7 | Dórico b2 | Frígio |

Ou, usando a linguagem da teoria de conjuntos:

| 4-21 T6 | 4-11 I7 | 4-10 T7 | 4-11 T7 | |

| 4-21 T0 | 6-35 | 7-35 | 7-34 | 7-33 |

| 4-11 I0 | 7-33 | 7-35 | 7-35 | 7-34 |

| 4-10 T0 | 7-34 | 7-34 | 7-35 | 7-35 |

| 4-11 T0 | 7-35 | 7-33 | 7-34 | 7-35 |

A emergência de escalas não diatônicas – e uma escala de cardinalidade 6 (a escala de tons inteiros) – pode sugerir parentescos e conexões a serem explorados entre os modos. entre, por exemplo Lídio b7 e Dórico b2 há um tetracorde em comum, que pode ser usado como pivô para uma modulação.

Tratarei em mais detalhes os outros tetracordes quando forem necessários às escalas discutidas. Considerando nossa limitação – escalas sem cohemitonia, 12 tetracordes serão usados.

Notas características

As notas características – àquelas que dão a coloração específica de um modo – dos modos diatônicas são fáceis de determinar: elas são aquelas envolvidas no único trítono contido na escala e estão envolvidas nos dois semitons – para onde tendem a resolver. No modo Frígio, por exemplo, o b2 e 5 são as notas características e tenderiam a resolver para 1 e 6 respectivamente – o que, em certo sentido, arruinaria a tensão modal.

Entretanto, em favor de usá-las como modelo paradigmático para analisar as outras escalas deste texto, é preciso de um modelo melhor. Podemos considerar três:

- Um modelo localizado, baseado no uso da escala, uma vez que as notas características de uma escala não são puramente um fenômeno físico ou matemático, mas são dependentes das práticas e dos contextos onde são utilizados;

- Um método fenomenológico, baseado na percepção na escuta da escala. As notas características são aquelas que se destacam ao ouvido.

- Um método comparativo, como proposto por Miller, em relação à escala mãe, ou seja, as notas características seriam as notas estranhas da escala em relação a uma escala mais usual.

Os métodos 2 e três são abordagens diferentes de uma mesma abordagem: identificar onde a escala difere e destaca-se em relação às outras. A comparação mais comum é com o jônio ou com o eólio. No lídio, por exemplo, o quarto grau aumentado é ao mesmo tempo o que lhe diferencia do jônio e ao mesmo tempo o que, no ouvido, se destaca pela brilhância que adiciona. No frígio o segundo grau menor diferencia-o do eólio ao mesmo tempo em que destaca-se no ouvido pela tensão.

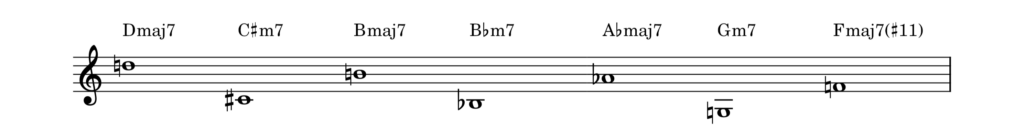

Como um modo é uma organização de notas em relação à tônica, todas as notas em conjunto dão a característica do modo, ainda que umas sejam mais características deste ou daquele. Quando falamos em notas características, é melhor falar em uma hierarquia ou prioridade de notas são características do modo. Sobre os modos diatônicos, Miller propõe a seguinte priorização:

| Modo | Hierarquia de características | |||||

| Lídio | #4 | 7 | 3 | 6 | 9 | (5) |

| Jônio (1) | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 |

| Jônio (2) | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | |

| Mixolídio (1) | b7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 |

| Mixolídio (2) | b7 | 3 | 6 | 8 | 5 | |

| Dórico | 6 | b3 | b7 | 9 | 5 | 4 |

| Eólio | b6 | 2 | 5 | b3 | b7 | 4 |

| Frígio | b2 | 5 | 4 | b7 | b3 | b6 |

| Lócrio | b5 | b2 | b7 | b6 | b3 | 4 |

Observe que no lídio a quinta é opcional (marcada entre parênteses) e no jônio e mixolídio a quarta pode ser omitida, sendo altamente características de ambos caso presentes. Isso porque, em ambos os casos, possuem forte implicação tonal, sendo cadencial no jônio e meta tonal no mixolídio, ou seja: cria tensão no jônio, tendendo a resolver pra terça, e soa como resolução no mixolídio (em especial quando aproximado por grau conjunto). Observe também que a quarta e a quinta, excetuando quando são notas características – quarta no caso do lídio, jônio (1) e mixolídio (1) e quinta no frígio e lócrio – agregam pouco à característica do modo. Ainda: as notas que são alteradas na modulação paralela tendem estar entre as notas mais características da escala. De fato, excetuando o dórico, a nota mais característica é justamente a nota alterada na última modulação do caminho modulatório entre o jônio e o modo. No caso do dórico, a sexta aparece como nota característica, uma vez que tendemos a ouvi-la em relação à mais usual escala menor natural ou eólio.

Um destaque é importante, nas palavras de Miller, “a ordem é a justada para se conformar à prática comum” (1996, p. 20), neste caso à prática comum no jazz. Em outros contextos, essa hierarquia pode ser adaptada de outro modo seja apartir da localização de uma prática específica, seja a partir de uma abordagem auditiva.

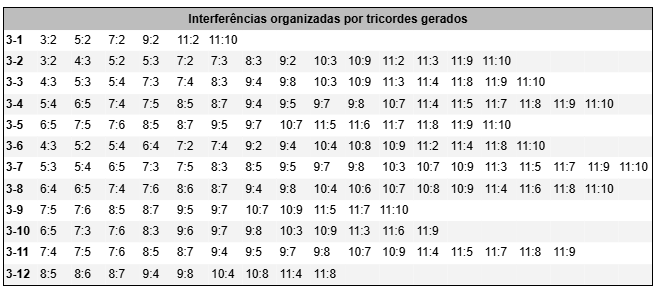

Acordes primários e secundários

As notas características são os graus característicos do modo, os acordes primários são o mesmo, mas de um ponto de vista vertical. Nesta seção vou discutir os acordes modais a partir de uma abordagem triádica – isso é, focada nos tricordes maiores ou 3-11B, menores ou 3-11A, diminutos 3-10 e, apesar de não aparecerem nos modos diatônicos, aumentados 3-12. Segundo Persichetti (1961, p.32), referindo-se aos modos lídio, mixolídio, dórico e frígio:

O sabor distintivo desses quatro últimos modos é explorado por meio de progressões harmônicas nas quais o grau característico da escala aparece com frequência. Esse tom impede que o modo se torne uma escala maior ou menor natural. Por exemplo, uma passagem lídia em D deve conter uma alta porcentagem de acordes que incluam a nota G♯ (quarta aumentada); caso contrário, o sabor lídio será perdido.

O jônio e o eólio são excluídos por coincidirem com as escalas maior e menor natural, enquanto o lócrio é excluído por ser pouco usado – e bastante instável. Entretanto, podemos seguir a mesma lógica, partindo da hierarquia de notas características para estes modos e definir as tríades primárias e secundárias. Segundo Persichetti, os acordes primários são a tríade construída sobre a tônica e dois acordes análogos a dominantes “que incluem o grau característicos da escala”. Entretanto, alerta para evitar a tríade diminuta, uma vez que sugere fortemente uma resolução para o jônio relativo, funcionando como Đ9 da tonalidade maior.

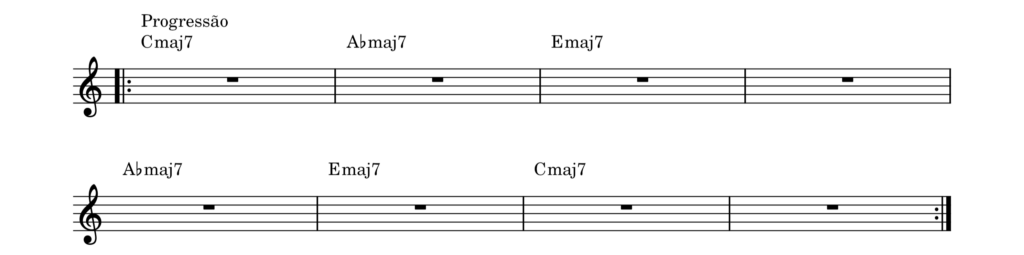

No lídio, por exemplo, os acordes primários são I, II e vii, C, D e Bm em C lídio. I ou C é o acorde construído sobre a tônica e contém a terça e a quinta. II ou D contém o quarto grau aumentado (F#) e eo sexto grau (A). vii ou Bm contém o sétimo grau (B), o quarto grau aumentado (F#) e o nono grau (9 ou 2). Os acordes secundários são iii, vi#dim e V, respectivamente, em C, Em, F#dim e G. Em contém o sétimo, que Miller aponta como segunda nota mais característica do modo. Entretanto, esta nota só se destaca caso estejamos modulando paralelamente de um modo com sétima menor. F#dim contém a quarta aumentada, a sexta e a tônica, mas é excessivamente instável. G, por fim, contém a quinta, a sétima e a segunda do modo. Apesar da presença da sétima, este acorde acaba por sugerir (por exemplo em C-G-C) o jônio ou a tonalidade maior. Curiosamente, se utilizarmos acordes com sétima, Gmaj7 torna-se um acorde característico e a oscilação Cmaj7-Gmaj7-Cmaj7 se torna uma progressão característica do modo, como usada por Satie.

Não vou exaurir o leitor com uma explicação detalhada das tríades primárias e secundárias de cada modo, mas convido-o a fazer o exercício por si mesmo. Entretanto, é preciso dizer algo sobre o jônio e o eólio. Para isso, é preciso introduzir as noções de acordes cadenciais primário e secundário, acordes não cadenciais e acordes a evitar propostas por Jeff Brent e Schell Barkley em Modalogy: scales, modes & chords.

Acordes cadenciais primários e secundários

A noção de cadência parece excessivamente impregnada de tonalismo, mas se quisermos analisar ou compor progressões ou sequências de simultaneidades modais que expressem o modo e gerem movimento é preciso discutir como. É, como apontam Brent e Barkley, necessário primeiro estabelecer a tônica do modo antes de mover-se para outros acordes e também estabelecer – na melodia, na harmonia ou em ambos – as características do modo. Isso se faz utilizando os acordes cadenciais primários e secundários, além do acorde construído sobre a tônica. Os acordes cadenciais são aqueles com maior tendência de resolver para o acorde construído sobre a tônica. Brent e Barkley introduzem 4 orientações para avaliar o grau de potencial cadencial de um acorde:

1º Distância da fundamental do acorde, sendo que, em contexto modal, o movimento por grau conjunto tem prioridade sobre o movimento por quartas e quintas – ou, para usar a linguagem que discuti no texto sobre sistemas multi-tônicas, o C7 tem prioridade sobre C5.

2º A qualidade do acorde, sendo que acordes contendo a terça maior do que aqueles contendo a terça menor

3º A presença de notas características

4º Evitação da tríade diminuta.

A partir destas orientações – encaradas outra vez hierarquicamente – é possível determinar os acordes cadenciais primários (semelhantes aos dominantes tonais) e secundários (semelhantes aos pré-dominantes tonais).

No caso do jônio, Brent e Barkley indicam que o quarto grau (F em C) é o grau característico em lugar da sensível (B) defendida por Miller e sugerem dividir ou evitar o trítono na construção dos acordes. O acorde cadencial primário seria então o II, Dm em C: a fundamental é construída a um grau conjunto da tônica, inclui a nota característica e evita a tríade diminuta. F é o acorde cadencial secundário, já que contém a nota característica e evita a tríade diminuta, mas dista uma quarta justa. Em também pode ser usado como cadencial, mas o movimento por terças é mais fraco e o movimento iii-I também existe no lídio. Por outro lado, ele inclui a outra nota característica do modo, o sétimo grau (B em C) e poderia ser utilizado como pré-dominante, por exemplo em: Em-Dm-C ou Em-F-C. A tríade diminuta e o acorde sobre o sétimo grau são acordes a evitar pelas suas implicações tonais.

No caso do eólio, o sexto grau (b6) é a nota característica e acordes que a contém são iiº, iv e bVI, em C eólio: Dº, Fm e Ab. O que nos coloca a alguns problemas: 1) Dº ou iiº inclui a nota característica, a fundamental move-se por grau conjunto para a tônica, mas é o acorde diminuto; 2) Fm ou iv inclui a nota característica, mas dista uma quarta e é um acorde menor e 3) Ab ou bVI inclui a nota característica mas dista uma terça, ainda que seja menor. Brent e Barkley argumentam que o acorde cadencial seria o bVII ou Bb em C: é um acorde maior com a fundamental construída a um grau conjunto da tônica. Ainda, adiciono, ele inclui outra nota característica do modo: o segundo grau. Se utilizado junto com qualquer um dos acordes que incluem b6 (iiº, iv e bVI) pode expressar bem o modo em uma progressão.

Considerando isso, podemos consolidar duas visões sobre os acordes triádicos dos modos:

| Primários(Persichetti) | Secundários(Persichetti) | Cadenciais Primários | Cadenciais Secundários | |

| Lídio | I, II, vii | iii, V, vi | II | vii, V, (iii) |

| Jônio | IIm | IV, iii | ||

| Mixolídio | I, v, bVII | ii, IV, vi | bVII | v, ii, IV |

| Dórico | i, ii, IV | bIII, v, bVII | bVII | IV, ii, v |

| Eólio | bVII | iv, v, iiº, bVI | ||

| Frígio | i, bii, vii | bIII, iv, bVI | bii | bvii, iv |

Se considerarmos os modos em C:

| Primários(Persichetti) | Secundários(Persichetti) | Cadenciais Primários | Cadenciais Secundários | |

| Lídio | C, D, Bm | Em, G, Am | D | Bm, G, Em |

| Jônio | Dm | F, Em | ||

| Mixolídio | C, Gm, Bb | Dm, F, Am | Bb | Dm, Gm, F |

| Dórico | Cm, Dm, F | Eb, Gm, Bb | Bb | Dm, F, Gm |

| Eólio | Bb | Fm, Gm, Dº, Ab | ||

| Frígio | Cm, Db, Bbm | Eb, Fm, Ab | Db | Bbm, Fm |

Há conflitos e desacordos, mas creio que podemos usar um pouco de cada modelo – a depender do contexto e do resultado desejado – para explorar harmonia triádica sobre modos. É claro que também podemos explorar os modos utilizando outras estruturações harmônicas. O uso de acordes de sétima muda pouco a primariedade dos acordes e progressões e o leitor pode seguir a mesma lógica para construir e analisar eles. Por outro lado, podemos usar outros tipos de estruturações, não triádicas: acordes secundais, quartais, mistos etc, como os discutidos em Que acorde é esse?. A lógica para determinar quais seriam primários e secundários segue a mesma, ainda que seja preciso considerar a estabilidade dos tricordes usados.

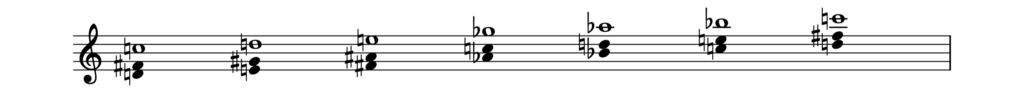

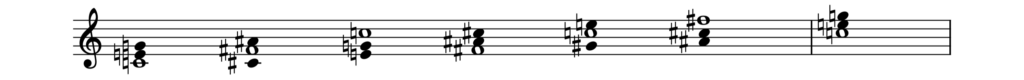

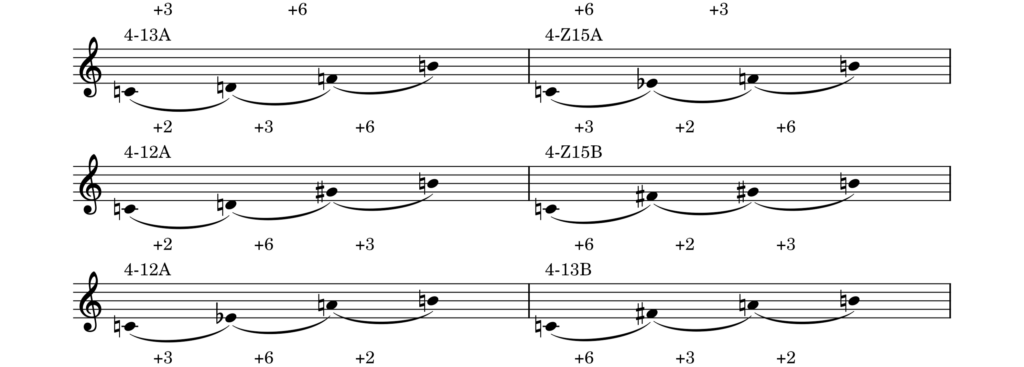

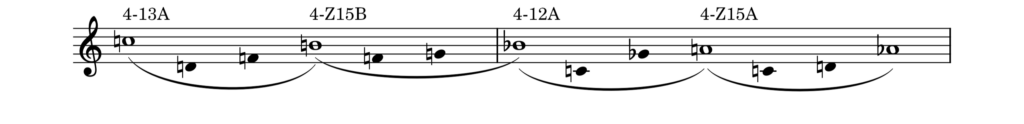

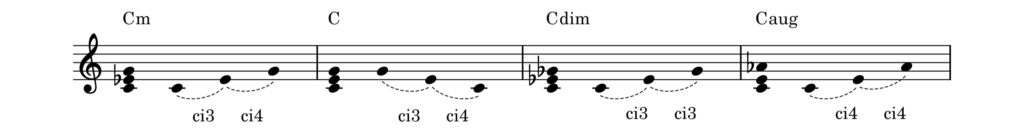

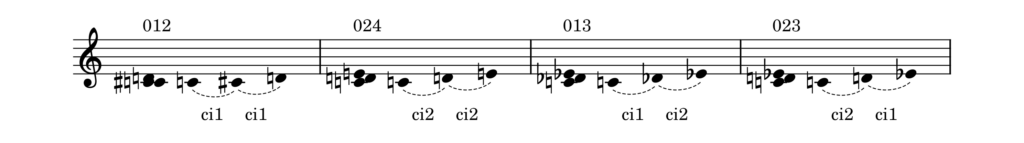

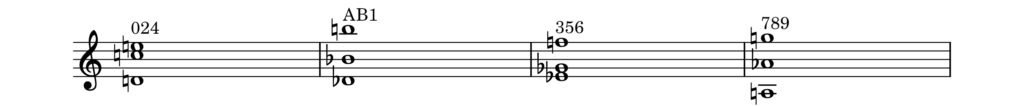

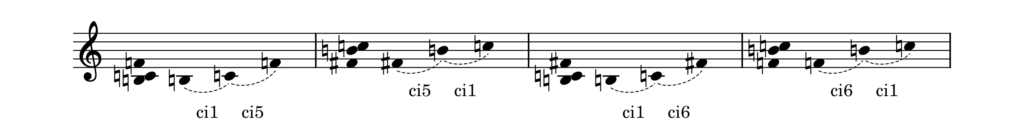

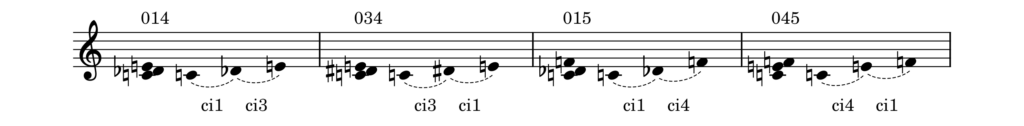

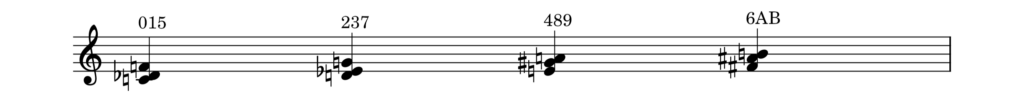

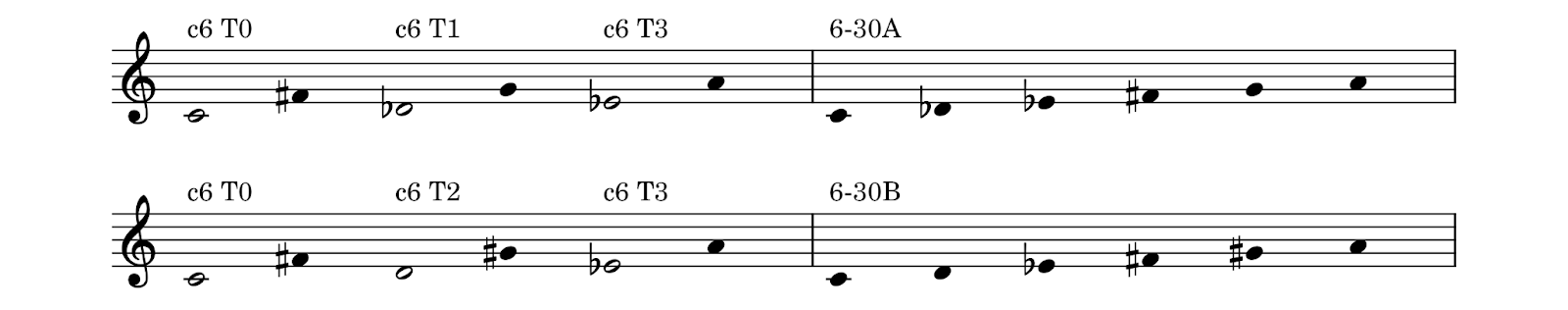

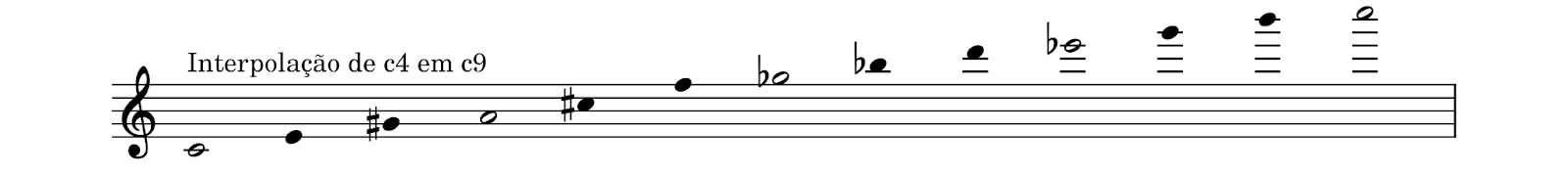

Compressão modal genérica

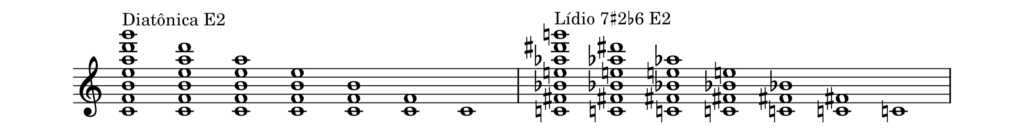

Um modo interessante de usar tricordes em um contexto modal é a partir da noção de compressão modal genérica proposta por Mick Goodrick e Tim Miller em Creative Chordal Harmony. Em síntese, compressão modal genérica consiste em, dada uma escala de sete notas, suprimir a tônica e dividir o hexacorde resultante em dois tricordes complementares. Há, para cada escala de 7 notas, 10 pares de tricordes gerados a partir de compressão modal genérica, mas, para explicar o conceito, vou focar nas tríades. Na tabela abaixo, cada modo construído sobre C é comprimido removendo sua tônica. O conjunto resultante (de cardinalidade 6) é apresentado segundo a nomenclatura da teoria de conjuntos e por fim o hexacorde é separado em um par de tríades.

| Modo | Tônica | Modo comprimido | Resultante | Par de Tríades | |||||

| Lídio | C | D | E | F# | G | A | B | 6-32 T2 | D + Em |

| Jônio | C | D | E | 5 | G | A | B | 6-33 T2 | Dm + Em |

| Mixolídio | C | D | E | 5 | G | A | Bb | 6-Z25 I2 | Dm + Eº |

| Dórico | C | D | Eb | 5 | G | A | Bb | 6-Z26 T2 | Dm + Eb |

| Eólio | C | D | Eb | 5 | G | Ab | Bb | 6-Z25 T2 | Dº + Eb |

| Frígio | C | Db | Eb | 5 | G | Ab | Bb | 6-33 I1 | Db + Eb |

| Lócrio | C | Db | Eb | 5 | Gb | Ab | Bb | 6-32 T1 | Db + Ebm |

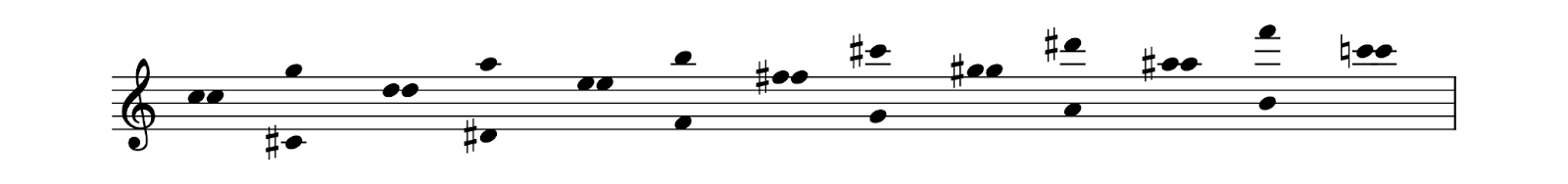

A ideia, proposta por Goodrick, é supor que o a fundamental aparece no baixo e que, muitas vezes, a fundamental não é a nota mais importante para o solista, sendo, a depender do registro uma tensão. A partir disso, Goodrick afirma que, seja para construir melodias, seja para construir acompanhamentos, o músico poderia suprimir a tônica e focar nos pares de tricordes, assumindo que a fundamental fica no baixo. O lídio em C, por exemplo, poderia ser tocado como D e Em. No exemplo abaixo, tocadas sobre C.

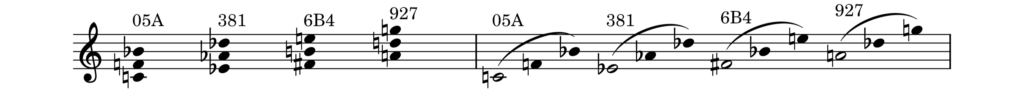

Em seguida, Goodrick pergunta-se sobre as duas outras tríades presentes no hexacorde resultante: G e Bm, elas também formam um par complementar? Não é necessária muita atenção para concluir que não: tanto G quanto Bm contém B e D. O complemento de G em relação ao hexacorde resultante contém F#, A e E e o complemento de Bm contém E, A e G. Seus pares complementares não são triádicos, mas tricordes como aqueles discutidos em Que acorde é esse? e que cifras como F#^m7 e A^7(5), seguindo o padrão apresentado naquele texto e no complemento Cifragem de tricordes. C lídio poderia então ser construído como G e F#^m7 ou Bm e A^7(5) sobre C.

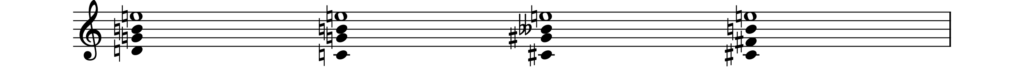

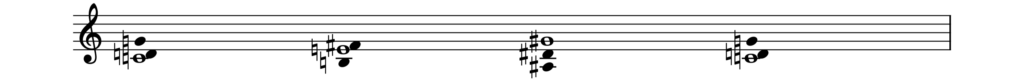

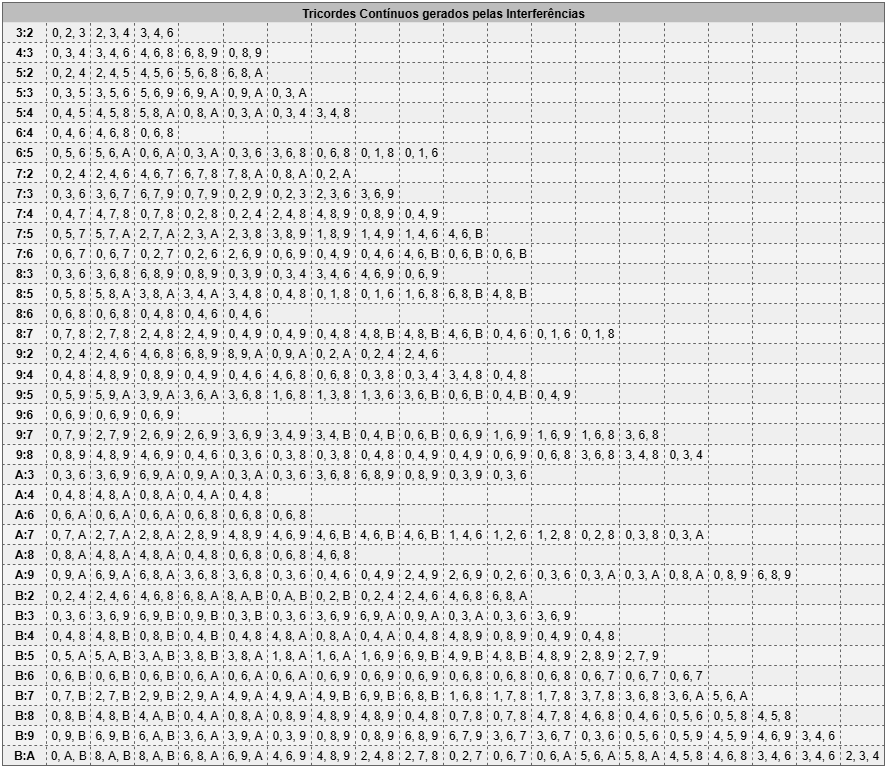

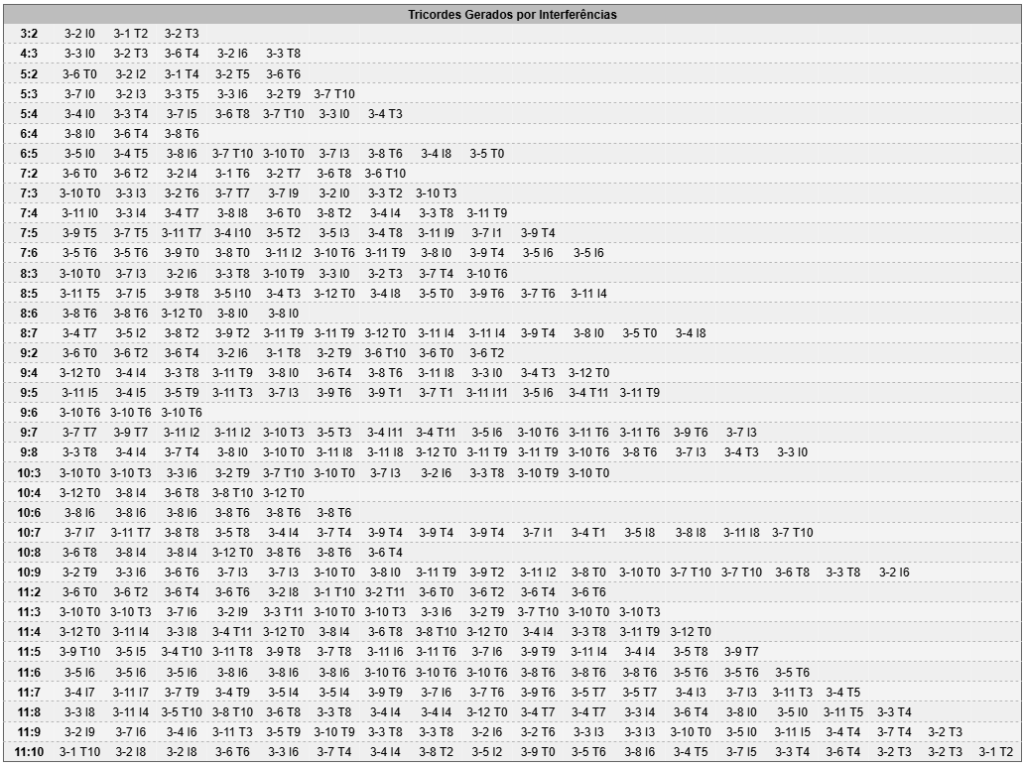

Há, para cada hexacorde resultante de compressão modal genérica, dez pares de tricordes. Abaixo, listo os pares de tricordes dos modos da escala diatônica construídos sobre C.

| C Lídio | C Jônio | C Mixolídio |

| E^7(5) + G^7M(9) | B^m7 + F^7M(9) | Bb7M(¬5) + F^7M(9) |

| B^m7 + F#^7(b9) | A^7(9) + E^7(b9) | A^7(b9) + E^7(b9) |

| EQ3 + G7M(¬5) | F7M(¬5) + Gmaj | F7M(¬5) + Gm |

| BQ3 + G7M(5) | AQ3 + FTQ | Bb7M(5) + E^m7 |

| A^7(9) + E^7(9) | E^7(5) + G^7(9) | AQ3 + FQT |

| B^7(5) + E^m7 | B^7(b5) + E^m7 | BbTQ + G^7(5) |

| F#^m7 + Gmaj | BQ3 + G^7(5) | E^7(b5) + G^7(9) |

| A^7(5) + Bm | A^7(5) + Bdim | EQ3 + G^m7 |

| AQ3 + F#Q3 | EQ3 + G7(¬5) | Bbmaj + A^7(5) |

| Dmaj + Em | Dm + Em | Dm + Edim |

| C Dórico | C Eólio | C Frígio | C Lócrio |

| A^7(b9) + Eb^7M(9) | Eb^7M(9) + Ab^7M(9) | Eb^7(9) + Ab^7M(9) | Eb^7(5) + Gb^7M(9) |

| Bb7M(5) + Eb7M(¬5) | Eb7M(5) + G^7(b9) | Eb^7(5) + G^7(b9) | Bb^m7 + F^7(b9) |

| Bb7M(¬5) + F^7(9) | Bb^7(5) + Eb7M(¬5) | Bbm + Ab7M(5) | EbQ3 + Gb7M(¬5) |

| Eb7M(5) + G^7(9) | Bbmaj + Ab7M(5) | FQ3 + AbQT | BbQ3 + Gb7M(5) |

| BbQT + G^7(5) | EbQT + G^m7 | Bb^m7 + F^7(9) | Eb^7(9) + Ab^7(9) |

| EbTQ + G^m7 | FQ3 + AbTQ | F^m7 + Gdim | Bb^7(5) + Eb^m7 |

| F7(¬5) + Gm | Bb7(¬5) + F^7(9) | EbQ3 + G^m7 | Gbmaj + F^m7 |

| Bbmaj + A^7(b5) | F^m7 + Gm | Bb^7(5) + Eb7(¬5) | Bbm + Ab^7(5) |

| AQ3 + FQ3 | BbQ3 + G^7(5) | BbQ3 + G^7(b5) | FQ3 + AbQ3 |

| Ebmaj + Dm | Ebmaj + Ddim | Dbmaj + Ebmaj | Dbmaj + Ebm |

Cabe ao leitor analisar a utilidade, no contexto em que planeja utilizar, de cada um dos pares de tricordes. É importante considerar a distribuição da hierarquia de notas características entre os tricordes. A depender do contexto, estarem em majoritariamente em um ou distribuídos pode ser relevante. É importante também considerar como o par soa. Alguns soam excessivamente resolutivos para alguns contextos, ou tonais.

De qualquer modo, não se deve conceber a compressão modal genérica como uma distribuição estática, mas como algo que pode ser utilizado para definir estruturas harmônicas para acompanhamento ou para embasar melodias. O interessante é conceber um modo como um par de tricordes construídos sobre um baixo, do mesmo modo em que podemos concebê-lo a partir de uma escala dada, de uma combinação de tetracordes, por intervalos característicos, como acordes primários e secundários ou progressões.

Síntese e Próximo texto

Neste texto, primeira parte de uma discussão mais longa, procurei construir uma base conceitual e metodológica para abordar o modalismo de maneira mais ampla do que a habitual apresentação dos “modos gregos”. Partindo da distinção entre classe de conjunto, escala, modo e modalismo, argumentei que modo e modalismo não dizem apenas respeito a uma ordenação intervalar, mas uma prática situada, com hierarquias internas, ornamentos, articulações harmônicas e sentidos extramusicais.

A escolha da coleção diatônica como ponto de partida permitiu desenvolver ferramentas analíticas que poderão ser aplicadas a outras classes de conjunto heptatônicas sem cohemitonia. Vimos como:

- modos podem ser construídos pela combinação de dois tetracordes;

- notas características podem ser determinadas por audição, localização e comparação;

- acordes modais podem ser hierarquizados por sua relação com essas notas;

- e modos inteiros podem ser comprimidos em pares de tricordes sobre uma tônica, revelando estruturas harmônicas alternativas.

A proposta aqui não é apresentar um sistema fechado, mas oferecer um conjunto de abordagens combináveis entre si, capazes de dar conta da diversidade de práticas modais.

Na segunda parte deste texto, a ser publicada em breve, aplicarei essas ferramentas aos modos derivados das classes 7-31, 7-32 e 7-34. Explorarei as propriedades de cada uma, seus tetracordes constituintes, notas e acordes característicos, compressões possíveis, e modos de modulação. A ideia é ampliar o repertório de possibilidades harmônicas, melódicas e estruturais disponíveis a quem se interessa por práticas musicais modais que não dependem do sistema tonal — mas também não se limitam à livre atonalidade.